Nel corso dell’ultimo Festival del cinema di Venezia, l’Istituto LUCE ha presentato l’edizione restaurata da Giuseppe Bertolucci di un film-documentario di Pier Paolo Pasolini e di Giovanni Guareschi: La rabbia, vista da sinistra e da destra.

Bertolucci e Tatti Sanguinetti hanno recuperato parte dei 90mila metri di pellicola tagliati a suo tempo per volere della produzione. Il taglio costò all’originale sedici minuti e sono proprio questi che Giuseppe Bertolucci ha ricostruito sulla base dell’unica sceneggiatura de La Rabbia disponibile oggi. Questa volta le voci narranti sono quelle di Valerio Magrelli e dello stesso Giuseppe Bertolucci, mentre nell’originale del’63 erano di Giorgio Bassani e di Renato Guttuso.

Le sequenze, recuperate grazie all’archivio cinematografico dell’Istituto Luce, si riferiscono ai funerali di De Gasperi, al rientro in Italia dei resti dei caduti di Cefalonia, alle alluvioni in Italia, Europa e Australia, alla guerra di Corea, ai conflitti coloniali di quegli anni e ad altri eventi di politica internazionale e infine alla televisione e al suo crescente successo che per Pasolini presagisce “la morte dell’anima” umana. Per un’opera del 1963, Pasolini scelse già quindi uno di quei sentimenti forti che si sarebbero ancor più diffusi nell’ethos del nostro Paese in questi anni, fino a dare un ruolo di primo piano, anche in politica, al rancore. Si tratta di uno spettro di passioni solo apparentemente secondario, che agisce invece profondamente a livello sociologico sul processo identitario, che gioca un ruolo potente in politica e le cui ripercussioni sociali sono rilevanti.

In questo suo saggio ideologico e poetico, Pasolini individuava “la malattia del nostro futuro” nell’annullamento dell’identità personale a favore del conformismo, dell’identificazione con la maggioranza; un sentimento falsamente democratico di stampo americano che stava uccidendo il senso stesso della tradizione: “Quando il mondo classico sarà esaurito – scriveva nel commento al film -, quando saranno morti tutti i contadini e tutti gli artigiani, quando l’industria avrà reso inarrestabile il ciclo della produzione e del consumo, allora la nostra storia sarà finita”.

Ecco. Appunto. “Quella” nostra storia è finita. Si trattava anzi della Storia [da esse maiuscola], che cedeva il campo, ed il tempo, ad un’altra era nella quale ancora siamo, nella cosiddetta post-istoria. Ma gli ultimi versi de La rabbia aprivano uno scorcio sul quale è importante ancor oggi riflettere:

“La Rivoluzione vuole una sola guerra, / quella dentro gli spiriti / che abbandonano al passato / le vecchie, sanguinanti strade della terra”.

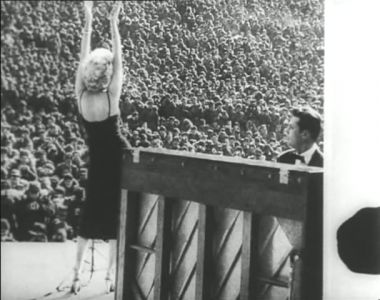

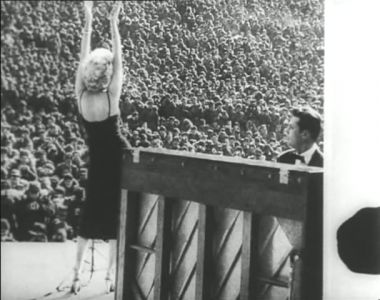

La guerra ammessa, l’unica vera guerra rivoluzionaria, è da combattersi dentro gli spiriti. Affinché non avvizzisca, anzi rinasca sui visi quel triste sorriso della “sorellina minore del mondo”, Marilyn Monroe, morta l’anno prima, simbolo di una bellezza che scompare come un “pulviscolo d’oro” divorata da un’epoca senza pace, stritolata tra il consumismo trionfante dell’Occidente capitalistico ed il soffocarsi della speranza comunista nelle strade di Budapest del ’56 e nell’elefantiasi burocratica della nomenclatura sovietica. Un’epoca dominata dalla scontentezza, dall’angoscia, dalla paura della guerra e dalla guerra stessa. In sostanza, Pasolini apriva gli occhi su di un mondo in cui il sentimento dominante si annunciava essere la paura.

Già nel settembre del ’62, al settimanale comunista “Vie nuove” Pasolini aveva affidato un testo di presentazione del film, nel quale si legge:

“Così, mentre da una parte la cultura ad alto livello si fa più raffinata e per pochi, questi “pochi” divengono, fittiziamente, tanti: diventano “massa”. È il trionfo del “digest” e del “rotocalco” e, soprattutto della televisione. Il mondo travisato da questi mezzi di diffusione, di cultura, di propaganda, si fa sempre più irreale: la produzione in serie, anche delle idee, lo rende mostruoso.

Il mondo del rotocalco, del lancio su base mondiale anche dei prodotti umani, è un mondo che uccide.

Povera, dolce Marylin, sorellina ubbidiente, carica della tua bellezza come di una fatalità che rallegra e uccide.

Forse tu hai preso la strada giusta, ce l’hai insegnata. Il tuo bianco, il tuo oro, il tuo sorriso impudico per gentilezza, passivo per timidezza, per rispetto ai grandi che ti volevano così, te, rimasta bambina, sono qualcosa che ci invita a placare la rabbia del pianto, a voltare le spalle a questa realtà dannata, alla fatalità del male.

Forse tu hai preso la strada giusta, ce l’hai insegnata. Il tuo bianco, il tuo oro, il tuo sorriso impudico per gentilezza, passivo per timidezza, per rispetto ai grandi che ti volevano così, te, rimasta bambina, sono qualcosa che ci invita a placare la rabbia del pianto, a voltare le spalle a questa realtà dannata, alla fatalità del male.

Perché: finché l’uomo sfrutterà l’uomo, finché l’umanità sarà divisa in padroni e in servi, non ci sarà né normalità né pace. La ragione di tutto il male del nostro tempo è qui”.

Il corso, quest’anno, non si dilungherà oltre su Pasolini, autore che pure ha ancora tanto da dire ai nostri giorni. Piuttosto, lo scorcio attraverso il quale ci occuperemo di queste passioni (quelle contro, quelle non direttamente costruttive, come l’ira, la rabbia, il rancore, il desiderio di vendetta) è offerto dall’opera di un filosofo tedesco contemporaneo, Peter Sloterdijk. Dall’apertura costituita da alcuni suoi lavori recenti trarrò spunto per discutere con voi inizialmente di un tema francamente appassionante – è il caso di dirlo: esistono ancora e che statuto hanno le passioni nella nostra età, se consideriamo il nostro come il tempo della post-istoria?

L’orizzonte post-istorico, quindi, circoscrive e caratterizza questo approccio al mondo dei sentimenti. Preliminarmente, quindi, sintetizzerò quello che possiamo intendere con post-Storia, ricorrendo in particolare alle riflessioni di Alexandre Kojève: intanto, perché Kojève è di fatto “l’inventore” del concetto di post-Storia, e poi perché lo stesso Sloterdijk sceglie di misurarsi con lui e con le tesi di rimando di due interpreti importanti del filosofo russo-francese, cioè Francis Fukuyama e Jacques Derrida.

La cultura dell’Occidente, nel complesso, è incline a ritenere che si stia vivendo un tempo post-storico; fortemente imparentato – forse addirittura figlio diretto – dei tempi precedenti, caratterizzati da una presenza quasi militante del Senso. Non che si viva in tempi insensati, anzi: è come se la Storia ci avesse già consegnato tutto il Senso possibile e non ci rimanesse che interpretarne ed estenderne o rifiutarne questo o quell’aspetto. Insomma, il Tempo del Fare è finito, se intendiamo il Fare come la grande tradizione della filosofia classica tedesca e a chi ad essa si è richiamato (come in Italia Gramsci, Croce e Gentile, per esempio), ma anche come lo ha inteso Nietzsche e l’altra tradizione da lui inaugurata, per cui comunque restava uno Streben, una tensione verso una compiutezza ancora da raggiungere.

Siamo forti peraltro delle riflessioni novecentesche sul tempo, in particolare siamo ricchi dei contributi di Husserl, Heidegger e Jaspers e delle opere che – a volte in parallelo – ne hanno svelato o arricchito i significati – grazie ad artisti come Thomas Mann, Conrad, Proust, Musil, Pessoa, Borges, Schönberg, Picasso.

Tutto ciò non ci è alle spalle, ma è dentro di noi, costituisce la nostra più intima sostanza culturale. Non che il nostro compito si debba limitare ad un ruminare perenne del passato, come afferma chi vuole caricaturizzare l’ermeneutica gadameriana. È che il tempo delle grandi narrazioni sembra finito, il Tempo come misura dell’incedere della Libertà (Hegel, Fichte, Kojève) sembra al capolinea. Ora si cambia: scesi dai treni della Storia, ci guardiamo intorno, tra lo spaesato ed il riconoscente, per scegliere i nostri nuovi mezzi, per dare nuove gambe ai nostri pensieri e alle passioni superstiti.

Il corso, dunque, non è interamente dedicato a Sloterdijk: che pure ne occuperà una parte assai considerevole.

Peter Sloterdijk

Non mi considero tuttavia un suo concessionario, nel senso che non sono motivato dall’interesse ad importare la filosofia dell’eminente collega tedesco, titolare dell’insegnamento di Filosofia e Teoria dei media presso la Hochschule für Gestaltung di Karlsruhe, quanto ad usarne alcune categorie per ragionare insieme – ripeto – sullo statuto attuale delle passioni, cioè dei sentimenti forti, il più delle volte extra-privati, in un’epoca come la nostra in cui il grande Fare appare Fatto.

Ciò nonostante, gli avvenimenti incalzano e mai come oggi, in un’epoca post-globalizzata, uno sparo nel Caucaso risuona minaccioso anche a Cesena o a Oklahoma City. Il mondo sempre più stretto ci avvicina forzosamente a chi solo i nostri nonni potevano legittimamente considerare straniero e altro da sé: oggi non possiamo non sentirci solidali con i Tibetani, o con chi subisce periodicamente i danni di questo o quel ciclone nel sud-est asiatico o con i profughi del Darfour. Un mondo senza più periferie e con innumerevoli centri ci rende prossimi anche i più lontani ed i diversi da noi, sollecitando però, così, ancor più sentimenti classici quali la paura ed il rancore.

Fotogramma di Marilyn da La rabbia (1962)

Ci s’inchina ai sentimenti timotici vissuti come propri di una tradizione di cui si onorano la forma e le apparenze, senza rinnovarne la memoria ed evitando accuratamente di riproporne le soggettività che ad essa aderivano. Gli stessi sentimenti cristiani (misericordia, senso di fratellanza, carità, amore per il prossimo e per se stessi) vengono onorati sovente secondo le ritualità del culto, senza che si aderisca minimamente al loro spirito, e senza minimamente condividerne il credo, ça va sans dire, come nel caso del fenomeno dell’ateismo devoto.

Ci s’inchina ai sentimenti timotici vissuti come propri di una tradizione di cui si onorano la forma e le apparenze, senza rinnovarne la memoria ed evitando accuratamente di riproporne le soggettività che ad essa aderivano. Gli stessi sentimenti cristiani (misericordia, senso di fratellanza, carità, amore per il prossimo e per se stessi) vengono onorati sovente secondo le ritualità del culto, senza che si aderisca minimamente al loro spirito, e senza minimamente condividerne il credo, ça va sans dire, come nel caso del fenomeno dell’ateismo devoto.