Viviamo una delle crisi più profonde del capitalismo. L’economia finanziaria e le Borse rispecchiano, accompagnano ed a volte amplificano le brusche frenate dell’economia reale: il prodotto lordo non cresce, la stagnazione pervade ogni ambito della produzione. Eppure, mai come dal primo dei due crolli che hanno caratterizzato il chiudersi del vecchio e l’aprirsi del nuovo secolo (il polverizzarsi del muro di Berlino prima e del World Trade Center poi) il sistema economico e politico dell’Occidente ha ritenuto di dover cantare alte le proprie lodi, vantando l’imporsi ormai unilaterale e univoco del modello liberista-liberale. Un libro del 1992, The End of History and the Last Man ha toccato come pochi altri i nervi dell’epoca. Lo aveva scritto un nippo-americano oggi professore alla Johns Hopkins University di Baltimora, Francis Fukuyama. A questo libro, ed a questo autore, Sloterdijk dedica una particolare attenzione. Si tratta di un libro tanto noto quanto poco letto. Eppure, il cammino del mondo negli ultimi diciotto anni avrebbe confermato per intero – secondo Sloterdijk – l’approccio di Fukuyama e del suo maestro Kojève, secondo cui la comprensione della situazione mondiale dipende dalla comprensione dello stato della lotta per il riconoscimento. Un altro filosofo che ha preso sul serio il tentativo d’interpretazione del presente di Fukuyama, è stato Jacques Derrida che ha dedicato una parte importante di Spettri di Marx proprio al confronto con le tesi dello studioso nippo-americano, peraltro passato – e non da ieri – nelle fila dei progressisti americani, dopo un passato ad Harvard come allievo di Huntington.

Francis Fukuyama

Derrida rileva che già negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento le domande finali erano diffuse come l’aria che si respirava: “i temi escatologici della ‘fine della storia’, della ‘fine del marxismo’, dell’ ‘ultimo uomo’, ecc. erano […] il nostro pane quotidiano. Questo pane d’Apocalisse noi lo avevamo naturalmente in bocca, già allora”[1].

Questo boccone non risultava affatto amaro né indigesto, era parte semmai di un rito collettivo di espiazione/purificazione, direi. La sua consistenza era tutta nelle opere di quelli che Derrida chiama classici della fine, coloro che formerebbero il “canone dell’Apocalisse moderna (fine della Storia, fine dell’Uomo, fine della Filosofia, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, con i loro codicilli kojèviani e quelli dello stesso Kojève)”. Da allora, quel boccone è tornato ad essere rimasticato di tanto in tanto, fino all’89, al trionfo supposto dell’unilateralismo liberale con la caduta del Muro.

Quel che è certo infatti per Fukuyama è l’orientamento ideale della storia umana verso la democrazia liberale: “Come tale, come télos di un progresso, questo orientamento avrebbe la forma di una finalità ideale. Tutto quello che sembra contraddirlo farebbe parte dell’empiricità storica, per quanto massiccia, catastrofica, mondiale, multipla e ricorrente”. Scriveva infatti Fukuyama: “Abbiamo raggiunto nei fatti la fine della storia? In altri termini, si dà qualche ‘contraddizione’ fondamentale nella vita umana che non possa esser risolta nel contesto del liberalismo moderno, che debba esser risolvibile da una struttura politico-economica alternativa? Se accettiamo le premesse idealistiche sopra delineate, dobbiamo cercare una risposta a questo interrogativo nel regno dell’ideologia e della consapevolezza. Il nostro compito non consiste nel rispondere esaustivamente alle sfide al liberalismo intentate da ogni qualsivoglia messia spuntato nel mondo, ma solo a quelle incarnate da movimenti e forze politiche e sociali importanti e che pertanto fanno parte della storia mondiale. Ai nostri fini, ha davvero poca importanza quali strani pensieri passino nelle teste di gente in Albania o in Burkina Faso, dal momento che siamo interessati a ciò che potremmo in un certo senso chiamare la comune eredità ideologica dell’umanità”.

Fatti minori destano minori preoccupazioni. Fatti grandi, possono invece smentire o condizionare la nostra visione ideologica delle cose, incrinando la nostra fiducia che la Storia sia ormai in porto, nel golfo rassicurante della democrazia liberale.

Insomma, “siccome non può negare senza ridicolo tutte le violenze, le ingiustizie, le manifestazioni tiranniche o dittatoriali di ciò che chiama la ‘megalothymia’ (la dismisura o la di simmetria nel desiderio di essere riconosciuto come signore), siccome deve ammettere che esse imperversano nel mondo capitalista di una democrazia liberale molto imperfetta, siccome questi ‘fatti’ contraddicono la ‘constatazione’ che aveva tuttavia qualificato come ‘giusta’ (è la sua ‘importante verità), Fukuyama non esita a far slittare un discorso sotto un altro. All’annuncio della buona novella di fatto, al suo evento effettivo, fenomenico, storico ed empiricamente constatabile, sostituisce l’annuncio di una buona novella ideale, inadeguata ad ogni empiricità, la buona novella teleo-escatologica”[2].

Per la verità, l’annuncio non riguarda soltanto la democrazia liberale, ma un congiunto, dal momento che – secondo Fukuyama – “questa evoluzione verso la libertà politica nel mondo intero” sarebbe “a volte seguita e a volte preceduta” da “una rivoluzione liberale nel pensiero economico”. Alleanza quindi tra democrazia liberale e libero mercato: è questa la sostanza di un messaggio che avrebbe tutti i toni e la sostanza di una buona novella, al punto che a detta di Derrida “la fine della Storia [proclamata da Fukuyama] è essenzialmente un’escatologia cristiana”.

Francis Fukuyama

Negli ultimi tempi, l’aspetto liberista (o per meglio dire, l’accento economico) ha guadagnato peso nel binomio con la politica liberale. In un discorso tenuto nel 2007 di fronte ad un importante consesso internazionale (erano presenti tra gli altri i Presidenti della Russia Putin e del Kazakhistan Nazarbajev), Fukuyama ha detto: “La domanda che dobbiamo porci, allora, è se stiamo prendendo sentieri diversi verso lo stesso punto di arrivo – un punto di arrivo di un’unica civiltà mondiale – o se culture umane diverse stanno conducendo a luoghi fondamentalmente diversi. Ritengo, a differenza del professor Huntington, che la modernizzazione in sé a lungo andare richieda la convergenza di molti tipi di istituzioni, indipendentemente dai punti di partenza culturali. E l’integrazione economica tra gli Stati è più produttiva ed esita nelle più durevoli forme di fiducia, quando è fondata su istituzioni trasparenti e autoregolate, piuttosto che sui più deboli legami dell’affinità culturale”.

Cresce il peso della necessità di un’integrazione economica, ma non flette la visione di fondo, la necessaria convergenza delle diverse posizioni – pur con punti di partenza diversi, a differenza che per Huntington, propugnatore dello scontro delle civiltà – verso un unico obiettivo.

Così ha terminato il suo intervento: “E stiamo assistendo, secondo me, all’emergere graduale di un ordine internazionale basato su istituzioni e regole, sebbene questo progetto sia ancora in uno stato poco sviluppato. Integrazione, nell’economia globale, sarà più durevole e produrrà maggiore prosperità condivisa nella misura in cui sarà fondata su interessi piuttosto che su passioni, su istituzioni piuttosto che su culture. Non si tratta di una prospettiva occidentale; si tratta di una prospettiva globale”[3].

Sembrerebbe mantenersi la necessità, per dirla con Hegel, di uno spirito oggettivo forte. La società umana si organizza meglio strutturandosi intorno ad interessi che non a passioni e sentimenti culturali. Solo che non sempre gli interessi sono in grado di sviluppare il senso di appartenenza immediato suscitato invece dagli altri.

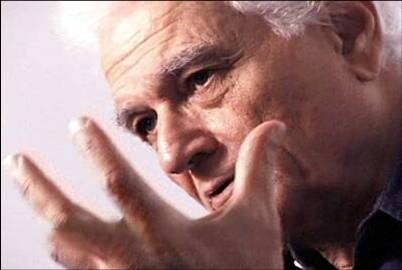

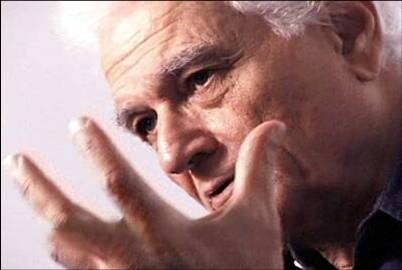

E Derrida, cosa replica alle tesi di Fukuyama? Il pensatore di el Biar gli obietta la dipendenza unilaterale e infondata dalle consuetudine della messianologia cristiana: il liberalismo democratico sarebbe una realtà come Il Messai ormai tra noi, secondo cristiani. Mentre, è noto, che per Derrida si può parlare di democrazia solo come qualcosa a venire.

Jacques Derrida

Tuttavia, secondo Sloterdijk, Derrida mancherebbe il vero punto delle tesi di Fukuyama, non cogliendo la riflessione sulla timotologia ritualizzata dell’autore americano. In questo modo, Derrida smarrirebbe “il punto centrale dell’opera che (sulle orme di Alexander Kojève e di Leo Strauss) intende recuperare niente di meno che un’autentica psicologia politica sulla base della riprodotta polarità Eros-Thymos“[4].

Qual è il punto, allora? Nell’ultima parte del suo primo e più famoso libro, intitolata non a caso L’ultimo uomo, Fukuyama si chiedeva se la democrazia liberale vittoriosa fosse davvero in grado di soddisfare i bisogni materiali e intellettuali dei suoi membri. Bene, secondo il professore della Johns Hopkins profonde contraddizioni sono presenti nel cuore stesso del nostro ordinamento, tali da sopravvivere “anche nel caso scomparissero dalla faccia della terra l’ultimo dittatore fascista, l’ultimo generale megalomane e l’ultimo funzionario comunista di partito”. Chiaro? La fine della storia è insidiata da un rovello finale, squisitamente antropologico, resistente alle lusinghe del capitalismo post-storico: l’emersione di una domanda di riconoscimento che non può trovare soddisfazione soltanto nell’economia erotica (avrebbe detto Bataille), ma potrebbe essere soddisfatta timoticamente. Le democrazie liberali vittoriose, oggi peraltro un po’ meno trionfalisticamente, sono attraversate da correnti d’infelicità: l’ultimo uomo appare condannato ad un’inquietudine timotica, per quanto tutta la cultura sia ancora eroticamente segnata ed orientata. Quelle correnti rinfocolano e attizzano le fiamme sempre più alte del risentimento. Più la società è soddisfatta nei suoi tratti economicisti, tanto più – osserva Sloterdijk – fiorisce una vivace gelosia di tutti contro tutti, l’eccedenza postmoderna di ambizione. Chi non riesce a coltivarla, chi viene escluso, chi – insomma – perde, e perde spesso, finisce col voler rovesciare il tavolo del gioco: e ciò potrebbe rendere di nuovo visibile l’emergenza della politica nonostante la fine della Storia. Nonostante, sia chiaro: secondo Sloterdijk, comunque, les jeux sont faits.

[1] Jacques Derrida,

Spettri di Marx, cit., pag. 23.

[2] Jacques Derrida,

Spettri di Marx, cit., pag. 85.

[3] Francis Fukuyama, The Kings and I, in: “The American Interest”, September-October 2007. La rivista è diretta dallo stesso Fukuyama e si contraddistingue oggi per un approccio essenzialmente bipartisan.

[4] PS, IeT, pag, 50.